上田祥行特定講師らの2件の研究が日本心理学会第86回大会で特別優秀発表賞を受賞しました。

上田祥行特定講師らが行った2件の研究発表が、2022年9月8–11日に行われた日本心理学会第86回大会で特別優秀発表賞に選ばれました。 1件目は、上田特定講師(筆頭著者)が、中山真孝 本研究院特定講師、阿部修士 同准教授、内田由紀子 同教授、齋木潤 京都大学大学院人間・環境学研究科教授らと共同で発表したもので、発表題目は『「こころ」の概念に関する多国間調査―「こころワールドマップ」の作成に向け…

上田祥行特定講師らが行った2件の研究発表が、2022年9月8–11日に行われた日本心理学会第86回大会で特別優秀発表賞に選ばれました。 1件目は、上田特定講師(筆頭著者)が、中山真孝 本研究院特定講師、阿部修士 同准教授、内田由紀子 同教授、齋木潤 京都大学大学院人間・環境学研究科教授らと共同で発表したもので、発表題目は『「こころ」の概念に関する多国間調査―「こころワールドマップ」の作成に向け…

広井良典教授が武蔵野美術大学・日本総合研究所主催の共同シンポジウム「自律協生社会のデザイン」で基調講演を行いました(11月1日、武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパス)。 本シンポジウムは、株式会社日本総合研究所と武蔵野美術大学・ソーシャルクリエイティブ研究所が、主体的・自律的な個人が力を合わせることで生まれる地域社会(自律協生社会)の実現に向けた共同研究を開始することのキックオフイベントとして開催さ…

近年、人工知能(AI)によるアートが盛んですが、絵画や写真などの視覚芸術に比べ、AIが生成する詩や文学はまだ発展途上の段階です。このようなAIが作ったアートでは、AIの創作に人間が介入することなく完結するもの(Human out of the loop:HOTL)と、何らかの形で人間がかかわるもの(Human in the loop:HITL)に分けられます。 京都大学人と社会の未来研究院の上田…

人と社会の未来研究院では、今後、本研究院における様々な活動を展開していく際に活用するため、本研究院のロゴマークを制定することになりましたので、そのデザインを幅広く公募いたします。 使用範囲 Webサイト、名刺、印刷物、画像、映像、各種ノベルティなど広範囲に活用します。 募集内容(1)応募資格 ・どなたでも応募していただけます。 ・個人応募又はグループ応募のいずれかの方法で応募できます。ただし、個人…

新型コロナのためにしばらく休講になっていましたが、後期から思想塾を再開します。今回は、現代文明の危機的な様相(たとえばロシア・ウクライナ戦争など)を論じるとともに、日本思想・文化についても議論する予定です。現代文明を構成している西洋の近代主義の特質は何か。また、それとは異なった伝統をもつ日本思想の底流にあるものは何か。それを、講師の方による講義(予定)も含めて、参加者の皆さんと自由に議論したいと考…

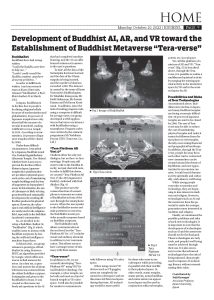

熊谷誠慈准教授と古屋俊和CEO(株式会社テラバース)らが共同開発をしたAR(拡張現実)技術「テラ・プラットフォームAR Ver1.0」および仏教仮想空間「テラバース」開発構想、仏教対話AI「ブッダボット」に関する記事が、マサチューセッツ工科大学(MIT)の科学技術誌『MIT Technology Review(ドイツ語版)』に掲載されました。 https://www.heise.de/hinter…

熊谷誠慈准教授と古屋俊和CEO(株式会社テラバース)らが共同開発をしたAR(拡張現実)技術「テラ・プラットフォームAR Ver1.0」および仏教仮想空間「テラバース」開発構想、仏教対話AI「ブッダボット」に関する記事が、朝日新聞、および、エコノミストに掲載されました。熊谷准教授らが昨年公表した仏教対話AI「ブッダボット」に、AR(拡張現実)技術を付加した新技術「テラ・プラットフォームAR Ver1…

広井良典教授が第81回日本公衆衛生学会総会で特別講演を行いました(10月7日、YCC県民文化ホール、山梨県甲府市)。 今回の総会は「公衆衛生イノベーションー原点確認、変革促進」をテーマとし、科学技術イノベーションを取り入れた斬新的視点と手法を用いた公衆衛生活動の変革を通じて、昨今の健康危機を乗り越えることを基本的な趣旨としています(学会長・山縣然太郎山梨大学教授)。 学会は10月7-9日の3…

熊谷誠慈准教授と古屋俊和CEO(株式会社テラバース)らが共同開発をしたAR(拡張現実)技術「テラ・プラットフォームAR Ver1.0」および仏教仮想空間「テラバース」開発構想、仏教対話AI「ブッダボット」に関する記事が、ブータン王国のクンセル新聞に掲載されました。熊谷准教授らが昨年公表した仏教対話AI「ブッダボット」に、AR(拡張現実)技術を付加した新技術「テラ・プラットフォームAR Ver1.0…

上田祥行講師(筆頭・責任著者)、吉川左紀子教授(京都芸術大学)らの研究が国際学術誌『Frontiers in Psychology』に掲載されました。 私たちが人間関係を構築する際には、初対面でもできるだけ最適な相手を選択することが重要です。これまでの研究では、一人の顔写真を提示してその人を判断するという比較的単純な方法が用いられ、短時間で判断するときも長時間かけて判断するときでも、一貫して「笑顔…