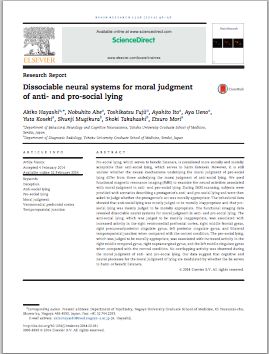

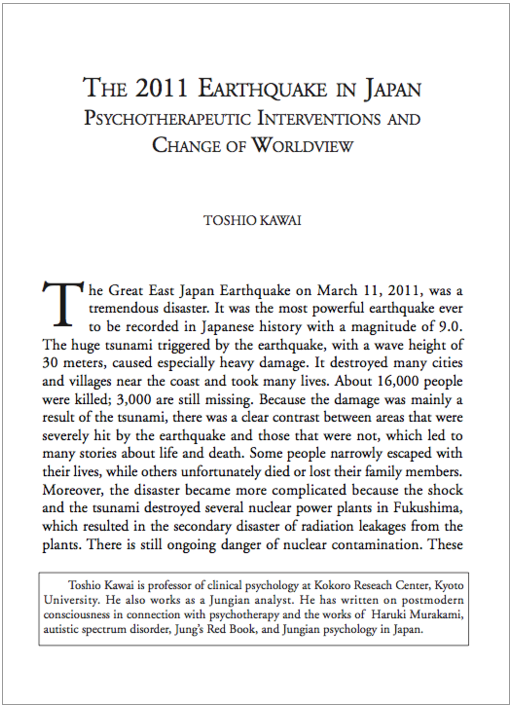

『Journal of Analytical Psychology』第67号に、河合俊雄教授の論文が掲載されました

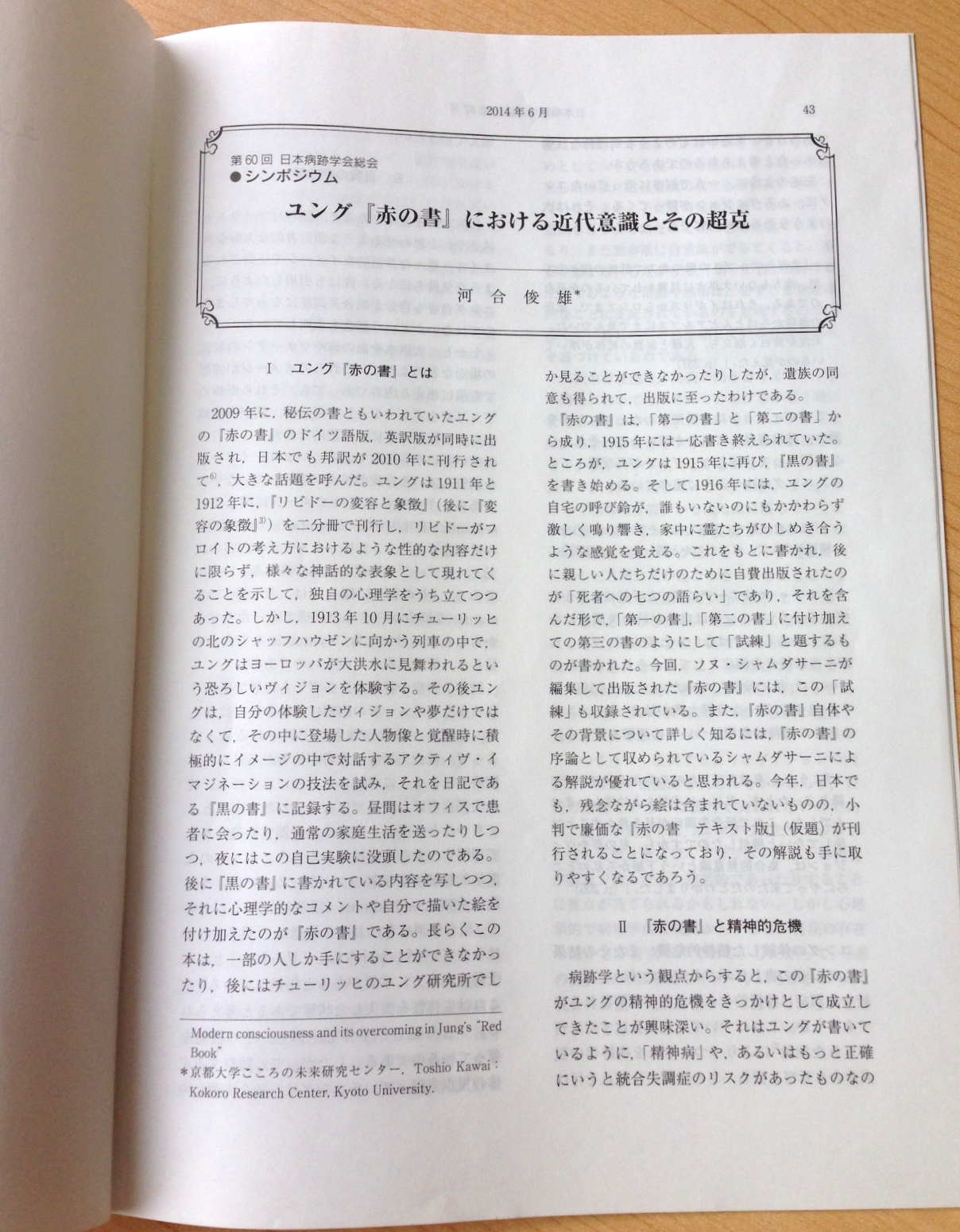

『Journal of Analytical Psychology』第67号に、河合俊雄教授の論文が掲載されました。 河合俊雄. (2022). The symbolic and non-symbolic aspect of image: clinical and cultural reflections. Journal of Analytical Psychology, 67 (…

![河合教授が解説を執筆した『[新版]こころの天気図』が出版されました](http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/news5/1507kawai_kokoronotenkizu.png)